Shitennoji University

- 学び

- イベント

博物館学芸員課程の学生が学内展示、特別一般公開で展示解説も。

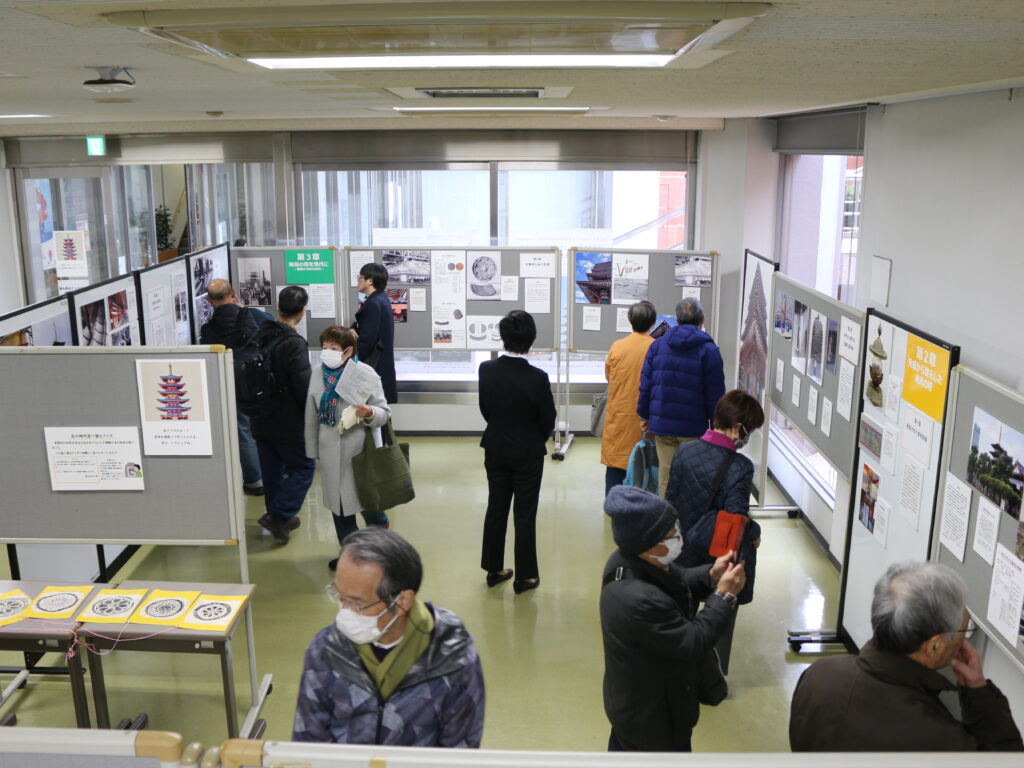

日本学科と社会学科では博物館学芸員の国家資格が取得でき、そのための博物館実習などに学生が取り組んでいます。3年生から博物館実習を開始し、4年生になると卒業前に自分たちで企画した学内展示を行います。その成果発表として、学内展示を本学図書館前ラウンジで毎年開催しています。

登録文化財となった四天王寺の五重塔

-江戸時代から現代までの歴史を振り返る-

今年のテーマは『登録文化財となった四天王寺の五重塔 -江戸時代から現代までの歴史を振り返る-』です。展示を担当した学生に、今回の企画背景を聞きました。

歴史や事実を知らなければ分からない、戦後昭和34年(1959)に再建された鉄骨鉄筋コンクリート造の寺院建築の魅力を、五重塔を中心に改めて見直しました。

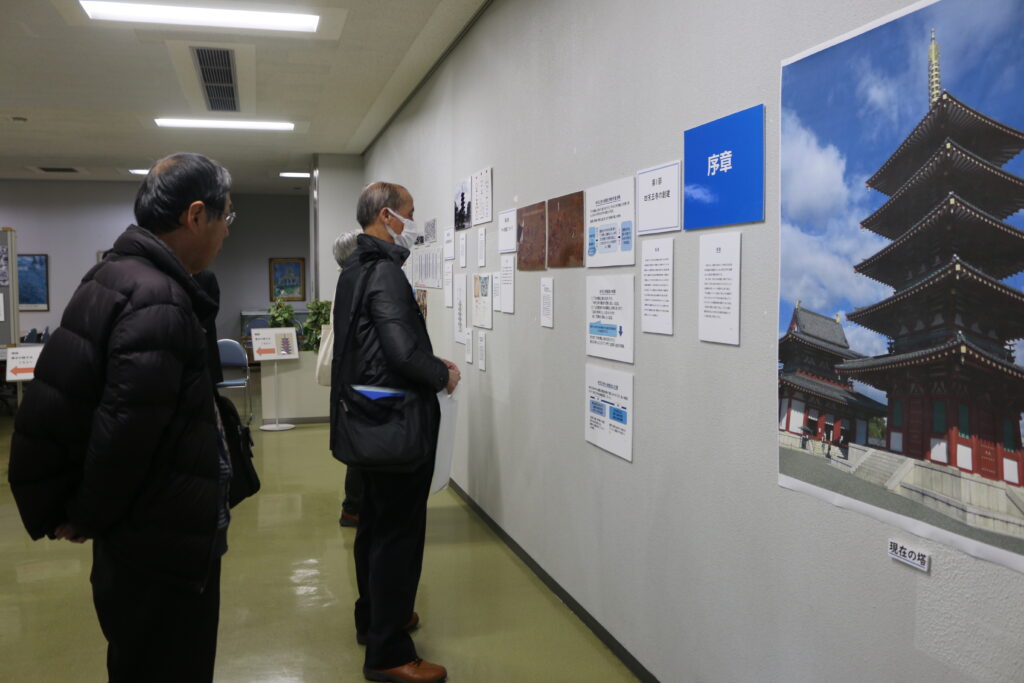

江戸時代後期の文化10年(1813)に再建された五重塔が6代目で、それが昭和9年(1934)の室戸台風によって倒壊します。昭和15年(1940)に7代目の五重塔が再建されますが、第二次世界大戦中の昭和20年(1945)の大阪大空襲によりわずか5年で焼失してしまいます。そして昭和34年8代目、すなわち現在の五重塔が再建されました。再建から50年以上を経て令和4年(2022)に国指定登録有形文化財に選定された五重塔について、未来へと引き継がれる大切な文化財として保護されるためには、より多くの人達に、その歴史と意義を知っていただくことが大切だと考え、この展示を企画いたしました。

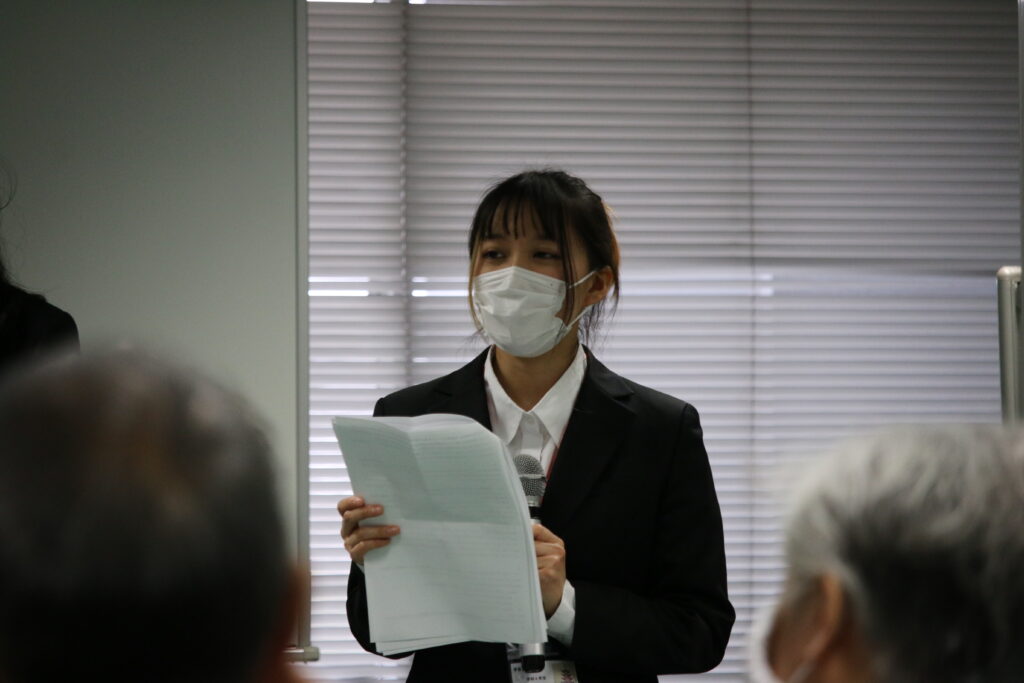

特別一般公開の2月1日(土)は、本学が主催する公開講座「たいし塾」との連携講座を行い、当日の会場設営、受付の準備、受付業務の補助はもちろん、展示会場のアテンドや解説だけでなく、「たいし塾」受講者の皆さんの前で、展示紹介のプレゼンテーションも学生が担当しました。

たくさんの来場者の前でプレゼンをする学生たちは、緊張もありましたが、展示内容を深掘りした内容を丁寧に解説しました。その後、四天王寺学芸員の渡邉慶一郎先生の解説講座もありました。

学内展示会場

今回の学内展示は、四天王寺の五重塔について序章、第1章「五重塔―江戸時代から現代まで―」、第2章「発掘から復元した飛鳥の塔」、第3章「飛鳥の塔を現代に―登録文化財の意味―」と構成しました。近世から現代の五重塔の歴史を知り、さらには鉄骨鉄筋コンクリート造となった五重塔の『隠された価値』を来場者の皆さんと共有したり、自分たちで企画したクイズを説明したりと、学生たちは大活躍でした。

また当日は、現在修理中の重要文化財六時堂および元三大師堂に使われていた元和9年(1623)・寛文10年(1670)の瓦や昭和34年再建時に鋳造され五重塔にかけられていた風鐸を、四天王寺より特別に出品していただきました。

株式会社大林組大阪本店様からも再建にかかわる資料(複写)をお借りし、手に取っていただける形で展示を行い、また昭和34年再建の記録映像も公開しました。

ご来場者様の声

- ●丁寧に解説頂き、ありがとうございました。鉄筋コンクリート造なのに登録文化財になった理由がよく分かりました。

- ●五重塔のテーマとても楽しく拝見させていただきました。学生の方から声をかけてくださる姿勢に、とても好感を頂きました。学生さんのプレゼンテーション、話し方が上手で聞きやすかったです。

- ●学生の皆さん、礼儀正しく、丁寧にアテンドして頂きました。ハキハキと元気よく、声も聞き取りやすかったです。

- ●登録文化財の意義が理解できました。また瓦の歴史も大変、興味深く、再確認できて良かったです。

※来場者アンケートより一部抜粋。たくさんご回答いただき、誠にありがとうございました。

実習を終えて

- ●展示の見やすさや発表の聞きやすさなど、ご来場者の皆さんにストレスなく鑑賞・聴講いただけるように”私たちにできることは何か”を常に考えて準備を行いました。相手の立場に立って考えることが、いかに大切かをこの実習を通して学び、社会人になっても活かせる経験になりました。

- ●見やすい・読みやすい展示制作を心掛け、より楽しんで貰うために何が重要なのかを常に考えて準備しました。来場者アンケート回収では、具体的に良かったポイントとお褒めの言葉を頂きました。

- ●展示説明で伝えるべきポイントを学生全員で目線合わせをすることが難しかったです。各自が担当した展示以外の部分を含め、学生がお互いに理解するまで打ち合わせを行うことが大切だと実感しました。社会人になっても解釈違いを減らせるように相手への伝え方に工夫を出来るように役立てたいです。

※今回の展示に携わった学芸員課程の学生コメントより一部抜粋。

来場者の皆さんは、じっくりとご鑑賞いただけたと思います。学生たちの解説や、説明も、熱心に聞いてくださいました。お寒い中、展示会場に足を運んでいただき、心より御礼申し上げます。ありがとうございました!

※博物館学芸員の資格について:文学部 日本学科で取得できる学芸員課程は、2025年4月入学生までとなります。社会学部 社会学科は2025年4月入学生以降も取得可能です。

- WRITER

- わわわ編集部

- 関連リンク

- わわわバックナンバー:実習生が株式会社大林組大阪本店に特別訪問!

- 四天王寺大学:日本学科

- 四天王寺大学:社会学科