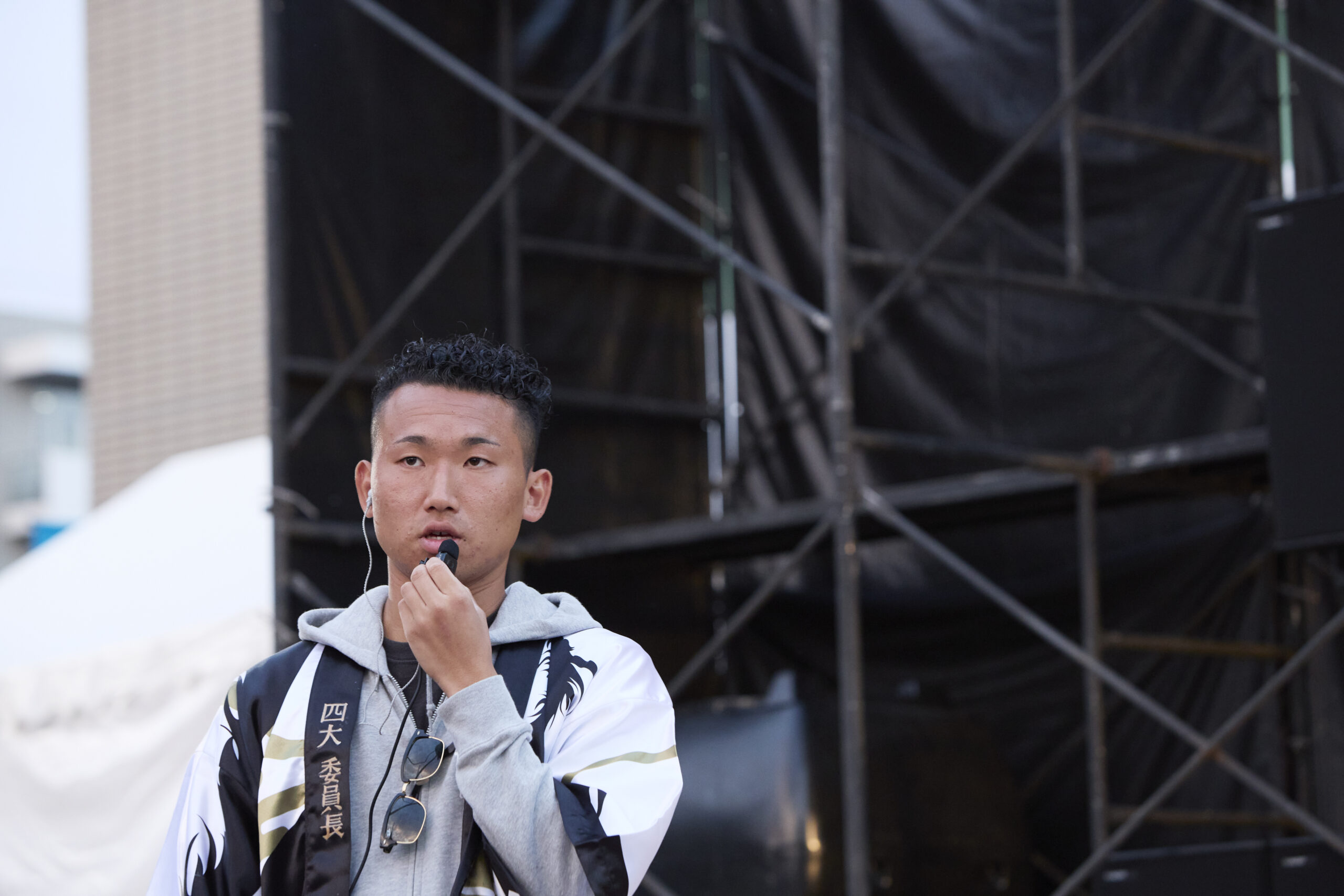

Shitennoji University

- 人

本当に必要とされるケアとは何か、問い続ける|看護学部 亀井縁先生インタビュー

自身の経験を活かして国際看護学と災害看護学の授業を担当する亀井先生。文化が異なる海外で求められる姿勢や、災害の現場へ向かうための心構えなど、現場で求められる本質的なケアができる看護師の育成についてお話を伺いました。

「人を助けたい」という使命感を抱いた原体験

2019年、看護学部新設と共に「災害看護学領域」を設置することに共感し、四天王寺大学で教鞭をとることになりました。災害看護学領域は教育者自体が全国的に少なく、また独立して設置する大学もまだ多くない状況です。私が担当する国際看護学ではSDGsや世界的な健康課題についてグローバルな視点で幅広く学べるよう努めています。また、異文化理解を実践的に学べるよう、「国際看護フィールドワーク」で現地の病院や孤児院、スラムなどを訪問しています。一方、災害看護学領域では、学生は講義と技術演習を通して災害の種類や発生時期に応じた看護の在り方を、講義と技術演習を通して教えています。

私が看護そのものや国際看護に興味を持ったのは、子どものときに地元の海岸にベトナムからの難民船(ボートピープル)が漂着したことがきっかけです。生きて辿りついた人もいれば亡くなっている人もおり、子どもながらに「自国にいられなくなり異国で亡くなるって悲しかっただろうな」と感じたんです。「なぜ彼らは国を脱出しなければならなかったのか?」「自分に何かできることはないのか?」と考えたことが、国際協力への関心を高める契機となりました。

初の国際看護で知った文化を知ることの大切さ

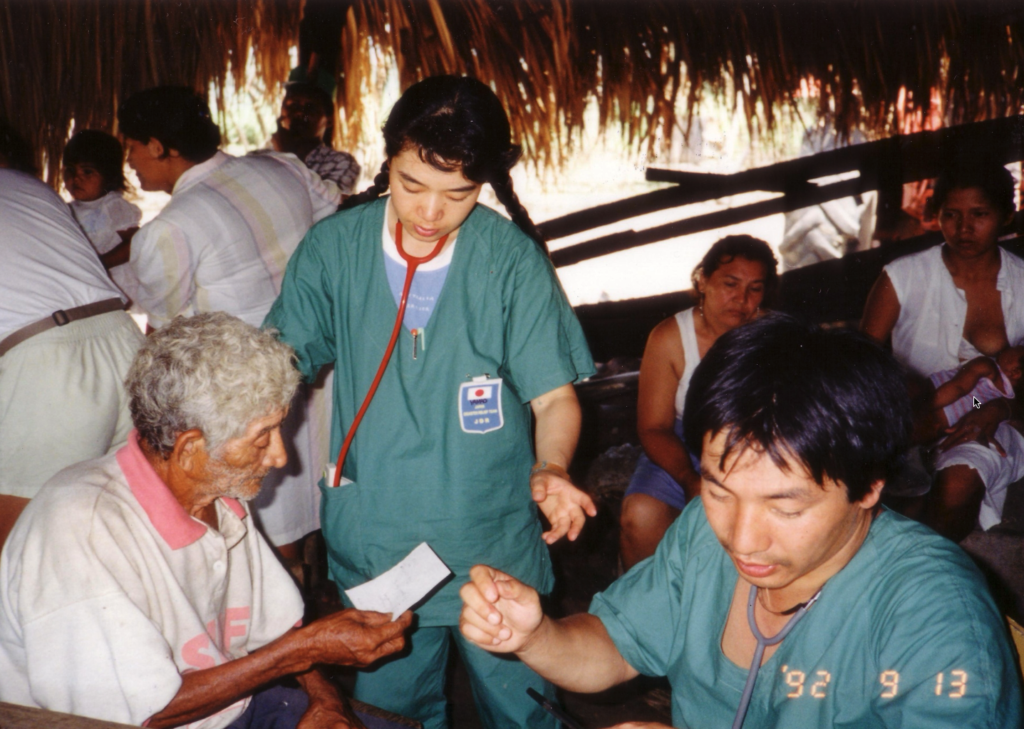

看護師になってからは国際緊急援助隊に登録し、医療チームの一員として1990年頃に短期でバングラデシュへ。現地では発展途上国の現場というものを目の当たりにして、日本の看護が通用しないことを実感しましたね。例えば、汚れている人を温かいタオルで拭こうと思ったんですが、それは日本人の感覚であってバングラデシュは暖かい国でかつ水浴びの習慣があるので、「温かいタオルなんていらない」と拒否されたんですね。相手の国の文化も宗教も理解せずに看護をやろうとする自分を振り返ってとても反省し、そこから異文化理解をもっと深めようと思い始めて国際看護に力を入れるようになりました。

まずは、相手の気持ちになることから

本学の教授になり、実習で学生が患者に寄り添い看護師として、成長する姿を目の当たりにするとやりがいを感じます。一方、大切な視点として「自己満足になってはいけない」ということも学んでほしいと教えています。災害支援に行くときは、「助けてあげたい」「とにかく何かしてあげたい」という思いが先走ってしまうことが多いんです。もちろんその気持ちは大切なのですが、私は「本当に被災者さんはそれを望んでますか?」と自問自答します。こちらが「何かケアしてあげたい」と考えていても、ご本人は「いち早く災害で散らかった家の片付けをしたい」と思っているかもしれない。自分がやりたいことを優先するより相手の気持ちになってサポートする、ということが本当のケアだと考えています。そういう意味では、四天王寺大学が大切にしている「利他の精神」と共通している部分かもしれません。

災害大国における看護師の重要性

日本では災害とともに生きていかなければなりません。そうなったときに少しでも被害を小さくするため、災害への備えができることに貢献できる人を育てていくことが大きな目標です。また、災害看護のスペシャリストの育成や、世界に羽ばたきグローバル社会に貢献できる看護師を育成することもめざしています。発災時の減災・救命・救助をはじめ、避難生活における被災者の健康維持に至るまで、重要な存在としてニーズも高まっているので、他者の思いに寄り添うことができる看護師を一人でも多く育てることができれば良いですね。

- WRITER

- 亀井 縁 / かめい ゆかり

四天王寺大学看護学部、四天王寺大学大学院看護学研究科 教授

聖路加看護大学大学院看護学研究科 博士後期課程 修了(看護学博士)

国際協力に関心があり、看護師を目指す。大阪府立千里救命救急センター、国立国際医療センターなどの勤務を経て、1995 年から 2004 年まで、海外在住(中国、台湾)。

1991 年バングラデシュサイクロン災害、1992 年ニカラグア津波災害に、国際緊急援助隊医療チーム(看護師)として災害支援活動に携わる。

海外在住時に、鳥インフルエンザ、SARS(重症急性呼吸器症候群)などの新興感染症を目の当たりにしたことで「災害看護」の必要性を痛感し、帰国後、看護教育の道にすすむ。

国際看護学・災害看護学を専門とする。

- 関連リンク

- 四天王寺大学:看護学部