大学院 人文社会学研究科 人間福祉学専攻

人文社会学研究科 人間福祉学専攻とは

“理論”と“実践”をつなぐ教育環境で高度な専門知識と実践力を備えた人材を育成

社会福祉学に重要な“理論”と“実践”、すなわち“大学”と“実践現場”を連携させた教育環境を、四天王寺福祉事業団の協力により実現しています。

「人間」「仏教」「福祉」をキーワードに、社会福祉の理論と実践に関する高い学識を養う場です。「社会福祉専門性研究」「社会保障論」「地域共生研究」「社会福祉援助技術論」「福祉教育研究」などを学修することにより、研究テーマを明確にし、現場に直結した研究指導を行っています。博士前期課程では、社会福祉の理論および実践双方への理解を深め、修士論文の完成をめざします。博士後期課程では研究をさらに深め、博士論文として結実させることで、研究を継続する能力を修得していきます。社会福祉制度の複雑化・グローバル化に伴い、ニーズが高まっている福祉分野における研究者や指導者などを育成しています。

研究科の特長

社会人にも学びやすい、リカレント教育体制

多くの社会福祉関連従事者が抱く「大学院へ進学して理論・実践を深めたい」というニーズに応えるため、本学大学院では、主要な授業を平日の17:30以降と土曜日に設定。社会人が学校へ戻って再教育を受ける循環・反復型のリカレント教育(生涯教育)体制を採用しています。要望があれば、授業時間帯の変更にも可能な限り柔軟に対応します。

交通の利便性のよい「あべのハルカスサテライトキャンパス」での一部授業実施についてはご相談に応じます。

社会福祉の理論と実践を深く学ぶ、専門教育

院生各自のテーマに基づき、研究を極めます。基礎理論分野においては、社会福祉の社会的・歴史的意義と役割に関する研究指導を行います。政策・制度分野においては、社会福祉の政策・制度的側面の研究、国際的な社会福祉政策の比較研究、人権問題、福祉教育等を研究指導します。援助技術分野においては、直接的・間接的援助体制としての社会福祉の実践的技術を研究指導します。

働きながら研究に専念できる、充実の教育環境

[ 大学院専用の教育スペース ]

大学院教員研究室、院生研究室、院生資料室などの院生が利用する施設を6号館に集約。院生研究室には個人用ブースやロッカー、パソコン等を完備するなど、個人が学修・研究できるスペースが確保されています。

[ 図書館(地下2階~2階) ]

四天王寺大学図書館は、恩頼堂文庫などの貴重書を含め図書約31万冊、雑誌約4,000種、その他視聴覚資料としてビデオ、DVD、CD等を所蔵しています。地下1階にある約370席の閲覧席の他、1階には図書コンピュータ室として、常時インターネット接続可能なコンピュータが150台以上とAVブースを配置。広々としたスペースで学習に専念できます。

[ 自動車通学 ]

社会人が直接職場から大学院へ通学する際など、自動車通学が可能。自動車約700台、バイク約600台の無料駐車場が利用でき、大学院へのアクセスが非常に便利です。

博士前期課程(修士)(2年間)

基礎理論、政策・制度、援助技術分野の3分野をバランス良く学びます。

「人間・仏教・福祉」をキーワードに、社会福祉の理論および実践双方への理解を深め、

①高度な専門知識と実践力を併せもつ専門家(福祉現場の指導者)の育成

②修士論文の作成 を目的とします。

博士前期課程の修業年限2年を修了すると「修士(人間福祉学)」の学位が授与されます。

- 基礎理論分野

-

社会福祉政策・制度と援助技術の向上・充実を念頭に置き、そのためのガイドラインを明確にする分野。四天王寺大学の歴史に根ざした仏教社会福祉の展開と理論構築をめざします。

- 政策・制度分野

-

社会福祉に関する政策、制度、人権、理論、老人福祉等を問題解決の最重要事項とし、人間尊重の視点から科学的・専門的に具体化します。

- 援助技術分野

-

スーパーバイザーとなるために必要な専門知識と能力を養い、社会福祉専門職およびソーシャルワークに関する研究を行います。

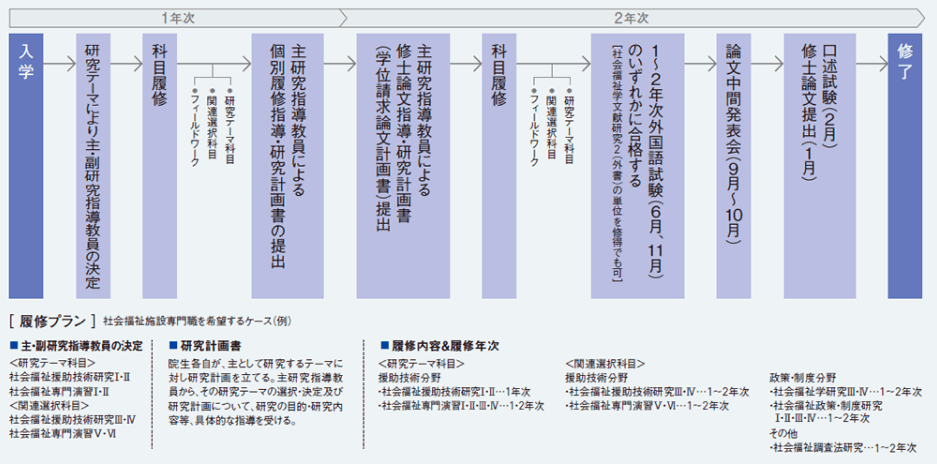

研究の流れ〈博士前期課程〉

博士後期課程(博士)(3年間)

高度な研究能力と専門知識を有する研究者・専門家になるため、研究を深めます。

「人間・仏教・福祉」をキーワードに、各自の研究テーマをさらに深め、

①高度な研究能力をもつ研究者の育成

②高度な専門知識と実践力を併せもつ専門家(福祉現場の指導者)の育成

③博士論文の作成を目的とします。

博士後期課程の修業年限3年を修め、博士論文審査等に合格すると「博士(人間福祉学)」の学位が授与されます。

- 基礎理論分野

-

社会福祉学原論、社会保障論等の研究を深化し、社会福祉の社会的・歴史的意義と役割に関する研究を行います。

- 政策・制度分野

-

人権問題論、福祉教育研究、地域共生研究等の研究を進め、社会福祉制度政策に関する研究を行います。

- 援助技術分野

-

ソーシャルワークや社会福祉の専門性に関する研究を深めるとともに、社会福祉理論の基礎理論に関する研究も行います。

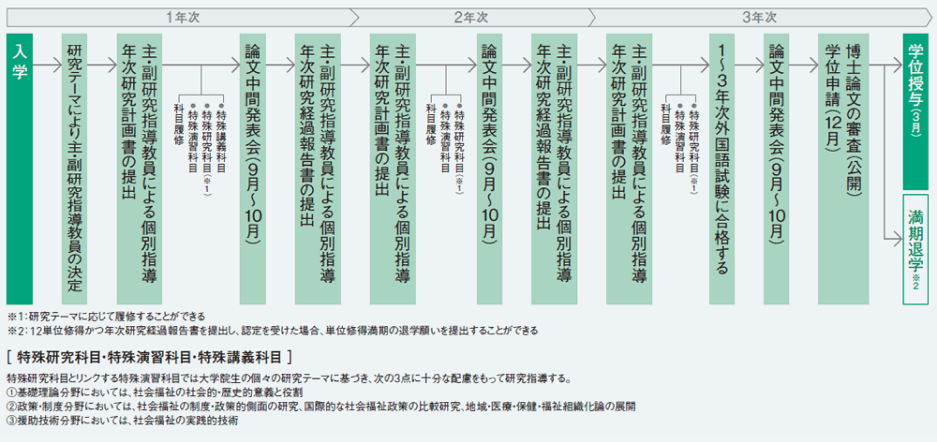

研究の流れ〈博士前期課程〉

研究分野と担当教員

| 職位 | 氏名 | 研究分野 |

|---|---|---|

| 教授 | 笠原 幸子 | 社会福祉学 |

| 教授 | 石田 晋司 | 精神保健福祉学 |

| 教授 | 上續 宏道 | 社会福祉学、教育学 |

| 教授 | 久保 正二 | 医学全般、外科学 |

| 教授 | 田原 範子 | 社会人類学、医療社会学 |

| 教授 | 鳥海 直美 | 社会福祉学 |

| 准教授 | 鈴木 浩太 | 実験心理学、特別支援教育 |

| 准教授 | 丸岡 稔典 | 福祉社会学 |

- 大学院進学時に、研究分野の選択と指導教諭との事前面談が必須のため。